散氏家族

宝鸡,早期黄河流域文明的中心,一座拥有八千年历史的古老城市,在这片广袤的土地上,曾经生活着一群群世家大族,这些贵族们巩固着西周王朝的政权。今天,虽然这些世家大族已经湮没在历史的长河,但留存于世的青铜器却成为我们追根溯源的线索。

下面,我们就通过散氏盘,来了解一个古老的家族——散氏家族。

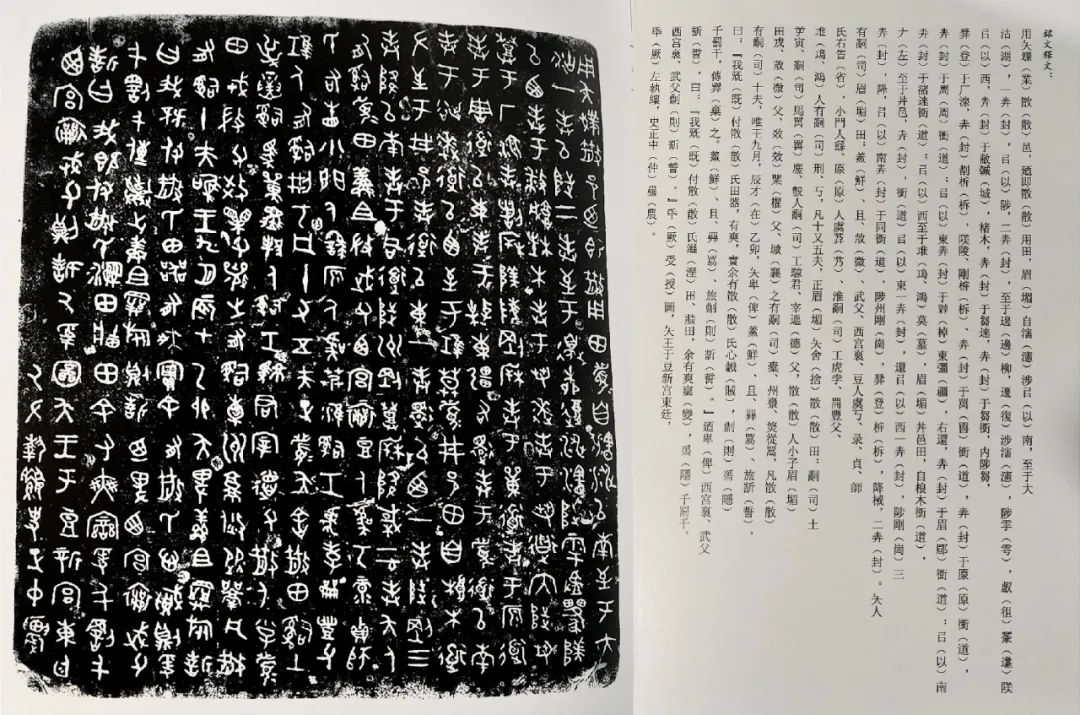

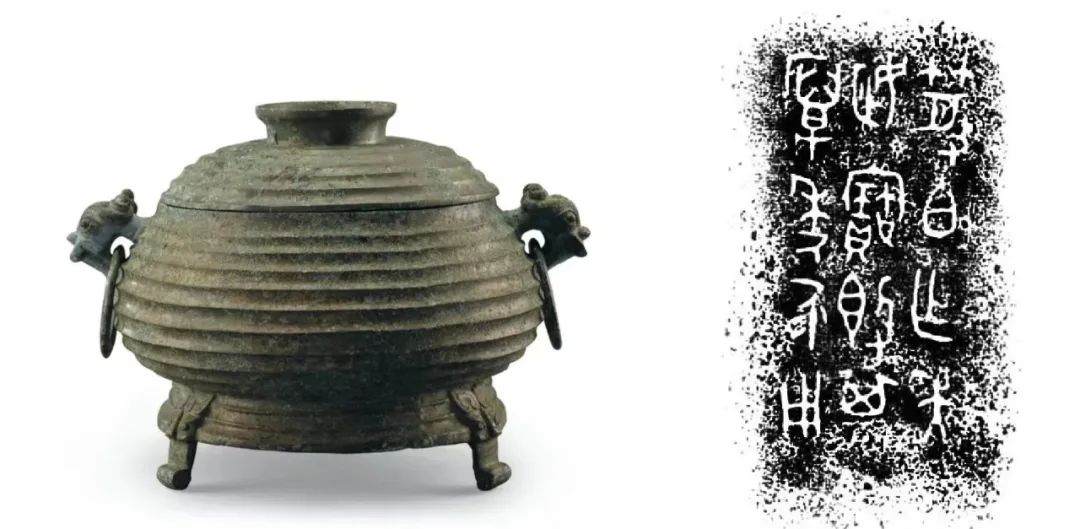

散氏盘,西周时期盛水器,高20.6cm,重21.312kg。圆形,浅腹,双附耳,高圈足。腹部饰有夔(kuí)龙纹,圈足饰有兽面纹。

内底铸有铭文357字,记述了西周时期,宝鸡地区夨国和散国这两个相邻的小方国发生的土地纠纷。夨国屡次侵犯散国的边界,以至于周天子出面调解才使两国议和。在王臣“史正仲农”的监督下,双方签订了土地契约,夨国向散国赔偿眉地和井邑两块土地,夨国派官员15人来交割土地,散国派官员10人来接收,双发对土地位置和界线进行勘定交接,并举行盟誓,承诺绝不毁约,否则就按契约受罚。铭文中详细记载了散、夨两国核定土地边界及盟誓经过,是研究西周晚期土地制度的重要史料。

那散氏家族又从何而来呢?

“散”的甲骨文由上下两部分构成,上半部分形似“林”,指代树木一类,下半部分好似一个人手持棍棒敲打,记录的是古人制麻的场景。古人用植物纤维来制作麻,因捶打案麻茎皮时会有落下来的细屑,随风洒落,故“散”有散开、分离等意思。散氏起源较早,可见这种制麻技术早已盛行。散氏家族很有可能就是一个擅长制麻、织麻的部族。

据史籍记载,散氏归附周人是在周文王之时。周文王继承后稷、公刘开创的事业,仿效祖父古公亶父和父亲季历制定的法度,实行仁政,敬老爱幼,勤于政事,礼贤下士,广罗人才。在《史记·周本纪》有记载:“礼下贤者,日中不暇食以待士,士以此多归之。伯夷、叔齐在孤竹,闻西伯善养老,盍往归之。太颠、闳(hóng)夭、散宜生、鬻(yù)子、辛甲大夫之徒皆往归之。”

其中提到的散宜生,他是西周开国功臣,“文王四友”之一。西伯被纣王囚禁于羑(yǒu)里,他进谏姬发,广求天下珍宝奇玩,通过权臣费仲、尤浑游说纣王,赎出了文王;后又佐武王灭商。封地在今陕西大散关附近,为通往巴、蜀的要道。他被散氏后人奉为始祖。

散氏与夨氏之间的关系只有土地纠纷吗?当然不是。

散伯簋,西周晚期盛食器

高23.1cm,重5.64kg。铭文记载散伯为其妻夨姬作器之事——白乍(散伯作)夨姬宝(簋),其厉(万)年永用。散氏娶夨氏女子为妻,两大家族又保持着姻亲关系,西周时期婚姻更多为政治产物,各诸侯国、贵族为了扩大自己的势力政治联姻,由此可见散、夨两族既有争斗又有联合的复杂关系,这种关系在西周时期是屡见不鲜的。

散国,它在西周时是一个重要的存在,险据大散关,替王室镇守西疆,在西周史上留下了浓墨重彩的一笔。除了上面提到的散氏盘和散伯簋,多年来,在宝鸡这块土地上,还出土了其他散氏家族的器物,譬如散伯匜、散伯车父鼎、散季簋等其他各式青铜器。这些青铜器,厚重如缠绵的思绪,随着一抔黄土,辗转千年,敲开远古洪荒的门扉,它们所散发的光泽和气质,藏在岁月背后,蓦然呈现的是一个留在史册中的神秘家族。

本期的微课堂就介绍到这里

那么下期我们再来了解

在宝鸡这片土地之上的

其他的西周贵族

编辑:邱 悦

责编:王 睿

审核:翟慧萍